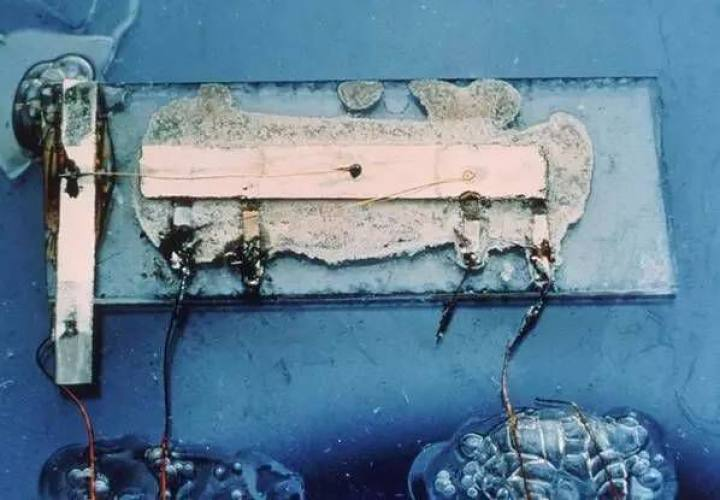

| 美国半导体到底经历了什么? 从仙童半导体、德州仪器发明集成电路开始,到现在不过一甲子年岁,就从当年的半导体摇篮,到现在几乎完全失去半导体制造的能力,而需要台积电来续命? 今天我们来聊聊,半导体制造为什么回不去美国。 2022 年 12 月 6 日,美国的亚利桑那州。 美国总统拜登,苹果 CEO tim,英伟达 CEO 黄仁勋,AMD CEO 苏妈,还有 91 岁的台积电创始人张忠谋等全球知名半导体公司的领导人齐聚一堂。  今天,他们大家之所以欢聚在这里,是为了庆祝他们的好伙伴 —— 台积电。 台积电计划在美国开建的晶圆厂,终于等到了属于它的第一台机器。 总统拜登更是直接激动的宣布制造业回来了! 等下,既然都说出了:“ 回来了 ” 这个词。 那就意味着在一定程度上,美国的半导体制造是 “ 失去过的 ”。 这样说有一定的道理,根据白宫在 2021 年发布的文件咱们可以看到。 美国在全球半导体制造中所占份额这几年也是在不断下降,从 1990 年的 37% 下降到 21 年的 12%。甚至,如果不及时采取措施,这个数据有可能会在未来几年里继续走低。  所以,美国半导体到底经历了什么? 从仙童半导体、德州仪器发明集成电路开始,到现在不过一甲子年岁,就从当年的半导体摇篮,到现在几乎完全失去半导体制造的能力?而需要台积电来续命。 大家好,今天我们来聊聊,半导体制造,为什么回不去美国? 美国制造,是如何流失的? 和咱们如今印象里充满黄色灯光和自动化器械的半导体工厂不同,刚刚诞生的半导体,在制作过程上,还是挺 “ 手工 ” 的,属于是某种意义上的劳动密集型企业。 那时候还没有 “ 集成电路 ” 这个概念,想做一个电路,需要分别做出电阻、电容、电感以及二极管、三极管这些基础元器件。  然后再用导线把这些最基础的元件给连起来,才能做成最最最基础的逻辑电路。 那这样做的电路,自然是费时又废工,同时由于连接复杂的原因,一旦动起来,稳定性的表现就算不上太好。 后来直到 1958 年左右,德州仪器的杰克 · 基尔比在研究的时候突然一拍脑袋发现,这几个原件是可以一起生产的啊?  那有没有一种可能,咱们能在生产的时候把这些元器件都给做在一起,那稳定性不就好多了吗。 说干就干,在一阵科研过后,他们找到了自己的办法。 先在锗晶片上制造出三极管,然后再在纯锗晶体中少量掺杂做成电阻,再用反向二极管做出电容。 这样,他们就做出了人类历史上第一个集成电路:一个相位震荡器。  不过,这个集成电路还没有解决一个关键的问题 —— 那就是还需要人力来将导线连接到这些元器件上。 后来,仙童半导体的罗伯特 · 诺伊斯在这个基础上做出了改进,决定用蒸发沉积金属的方法代替热焊接导线。  这次,把连线的步骤也给一并解决了。 但是这样也带来了一些新问题,那就是成本有些失控了。 仙童的工艺虽然更加优雅,但是需要用到当时更贵的硅工艺,再加上当时新技术的产量需求较小,所以价格属于非常难以把控。  在上个世纪六十年代,一块集成电路甚至可以卖到 450 美金,按照通货膨胀来换算的话,相当于现在的两台 iPhone 15 Pro max,1T 国行非海南版本的。 那,有什么办法可以节省集成电路制造的成本呢? 从仙童开始, 半导体制造就开始了转移。 1959 年,曾经在通用电气任职的查尔斯 · 斯波克加入了仙童半导体,他的工作内容,是给公司找个新地方建厂,他们刚刚拿下了一个半导体大单子,需要大幅度的提升产量。 斯波克本来想找个地方 —— 找一个工会势力没有那么发达的地方去建厂的。 因为他的上一份工作就是被纽约的工会给搅黄的。 首先被他考虑的一个地方就是美国东北角的波特兰市,那儿工会没有这么发达,人力成本也是相对便宜。 但他的同事诺伊斯则是劝他打开思路,他知道有个好地方,不但人力资源便宜,工会势力薄弱。  而且接受一定的西方教育,讲英语的话沟通起来问题不大。而且还是个自由港,可以避免不少进口,税率方面的问题。 这个地方就是中国香港,当时的一个高度工业化的制造中心。 对当时的他们来说,做半导体和衣服其实没啥区别。 根据斯波克的回忆,当年工人的时薪约为 25 美分,是美国工人的十分之一。 非但如此,“ 当地工人比美国工人麻利两倍,还愿意接受更艰苦的工作 ”。 除了对工资有些敏感。 如果隔壁厂的工资涨了 5%,他们可能就会光速辞职,去街对面的服装厂干活。 在这样的环境中,仙童的香港工厂于 1963 年正式投产,美国半导体制造,正式走出出海的第一步。  不过,当时转移到香港的半导体制造,其实还算不上完全。 仙童将香港的一家拖鞋工厂给改造成了半导体工厂,在那儿仅仅负责把美国生产的晶圆进行封装和测试。顺带解决了一部分的销售任务,生产出来的芯片可以直接在香港卖到东亚各地。 最后,在美国工程师 + 数千名香港工人三班倒的努力下,光是 1963 年一年,仙童就在这个旧拖鞋厂的厂房内产出了 1.2 亿枚半导体芯片。 这一业绩不但令公司十分满意,还给同行看着眼馋了。在美国哪里能找到这么便宜的人工,这么高效的产能哦。 所以大家是纷纷效仿,后来包括德州仪器、摩托罗拉在内的其他美国公司也都开始在香港设厂。  而在品尝到了产业转移的美味之后,后续的展开更是一发不可收拾。更是把目光投向了人力成本更便宜的新加坡和马来西亚。 毕竟、香港的时薪工资虽然只有美国的十分之一,但是在当时的东亚里,却已经是最高的几个了。  至此,将半导体生产搬离美国,已经是一个很明显的趋势了。 传统的半导体制造可以分为三个大环节:芯片设计,晶圆制造,以及封装测试。  当时的美国可以说是将封装测试这一技术含量最低、需要耗费人力成本最高的环节给转移到了海外。但很快,晶圆制造这个环节也被盯上了。毕竟,半导体产业,用炼金术来形容,也毫不为过。 这是河沙,本质是二氧化硅,平时撒在路上可能都没人会去捡,如果你要去建材市场特意买的话,170 元左右能拿下一吨,可能还没有搬运费贵。 这是沙子中比较好的那种高纯石英砂,身价则是翻了数倍不止,大概需要 5w 美元左右一吨。 而这是一枚 intel 最新发布的 14900k 桌面处理器,售价 4999 元,重量 35.7g。换算下来,相当于 1 亿 4 千万左右一吨。 而制作他的原料,就是高精度的石英砂。  也就是说,只要有办法设计出芯片,并且将它做出来,那就能赚大钱。 海岸线上的日本就盯上了芯片这块肥差。 毕竟半导体加工这活在当时不需要消耗太多的能源,也不会占用太多的地方,对能源相对紧缺、土地资源不太够分的日本来说简直是直对 XP。 恰好战后的美国也有利用扶持日本、来对抗苏联的想法。 得益于此,日本以低廉的价格吸收了美国的大量技术。 许多现在咱们熟悉的日本企业也都在那时候趁机崛起。  无论是晶体管、计算机、还是集成电路的这些技术,在美国人研究出来后、很快就被日本拿来研究透了,然后推出性能稍弱,但是价格更便宜的仿制产品。 这些原因导致了日本的生产技术方面一直没拉下太多。 没过几年,日本就找到了啃下美国更多肉的办法。 1966 年,日本和往常一样,准备仿照美国的 IBM,举国之力去制造一台高性能计算器:HITAC 8000。  当时的大型计算机可不是一个简单活,IBM 为了做出这台 system-360,招募了 6w 余名新员工、获得了超过 300 项专利、攻克了操作系统、数据库、集成电路等方面的一系列难关。 项目总共花费大约 52 亿美元,在那个年代,相当于 7 艘核动力航母的造价。 而日本这个仿制项目的预算却只有百分之一不到,( 0.34 亿美元 )还是个五年的分期计划。 最后自然是毫无意外的失败了。 但是研发 HITAC 8000 的过程中,由于这台机器对当时的内存有较高的要求,日本积攒了大量的全新内存开发经验。 最终在 1968 年研究出了 144 位的 N 沟道的 MOS 存储器。 这些宝贵的经验积累,帮助日本在随后到来的 DRAM 时代立积累了大量的经验。 当 Intel 最终推出成熟的 DRAM 产品 C1103 之后,日本跟着用最快的速度喝到了一碗汤, NEC 也在次年推出了类似的芯片  可能很多人对日本半导体的崛起会带有一定的疑惑。 一个现在随处可见的 DRAM,为啥能把美国一众大厂给打趴下? 但在当时、存储数据可是一个大难题,老的电脑甚至还在用磁芯存储器,读写速度、物理存储和可靠性都不大不如 DRAM。  举个例子,就像今天如果某家公司发布了能量密度比现在高一倍的电池,其他参数也全是优点,在电池储能上获得了革命性的突破。 明年可能所有友商都想用上这个电池。 可想而知这个市场有多大,英特尔美美吃肉,日本浅浅的喝汤。 在这样一个研发的过程中,半导体行业的生产过程,也从过去的劳动力密集型产业,转型向了资产密集型产业。 曾经需要女工拿着显微镜才能完成的焊线工序,现在只需要用自动焊线机就能完成,一个工厂、100 台机器,甚至只需要 10 个人来操作。   而后续更是安排上了超静车间和无尘室,直接将产品的良率大幅度提升。 再往后的故事,就是我们熟悉的那个了。 多年的技术累计,让日本 DRAM 无论是良率还是价格,都远远优于美国的产品。 各家企业也是在配合中大显神通,这一连串技术整合下来。一举占据了 DRAM 市场 90% 的份额,那些美洲大陆的科技企业更是被打的丢盔弃甲。 甚至就连发明了 DRAM 的英特尔都被打的退出 DRAM 市场,要不是中途 IBM 拉了一把,可能就得沦落到破产或者是被收购的地步了。 直到这时候,美国政府才后知后觉的反应过来,开始对日本半导体重拳出击。 从通过立法认定日本半导体行业倾销,到推动设立全球化分工的半导体行业来瓜分日本市场。 这段内容咱们之前也做视频聊过,就不再赘述了。 美国这顿操作下来,日本的半导体行业不能说一落千丈吧,但至少发力的势头算是给按住了。  但随之也带来了新的问题。 日本这边被锤了,芯片也不能没人造吧。 自己造是不太可能的了,又贵又麻烦,但是也不能全权让别人来代工,免得自己被人卡脖子。 在这个关键时刻,台积电站了出来,直接开始大声嚷嚷: “ 没事,我能造,而且我只负责代工,你们只要管自己的设计就成 ” 如果说美国当年高额的人力成本、严苛的工会是给半导体制造产业的外迁挖了一个坑的话。 那如今台积电主导这种模式,可以说是给美国的本土新工艺的制造盖上了一杯土。 只负责晶圆代工、不负责芯片设计,这种方式可以说是完美符合美国企业的胃口。 他有两个明显的优点,一方面是降低了芯片设计厂商之间的内耗。 过去大家为了保密自家做出来的芯片方案,都得藏着掖着不给别人设计,只能自建产线生产。 但现在不一样了,台积电是一个 " 与世无争 " 的晶圆代工厂,不涉及芯片设计,大家都可以把最新的芯片设计交给我代工,不用担心泄密。 而且台积电本身还变成了一个实践家,每家的芯片都做一下,就可以做完后总结一下这次哪里的工艺没做好,需要提升哪些方面,然后用在下一轮的优化设计里。  另一方面则是降低了芯片设计的准入门槛。 后续入场的新玩家,不用花重金用于研究芯片制造,只要能设计就行,制造方面的问题都可以交给台积电。 这个模式可以说是运行的非常完美,也持续运行了几十年,不过现在看来,唯一的问题可能就是台积电发展的实在是太好了。 这部分 “ 外包 ” 的代工产业链,已经被他们内卷出了无形高的技术壁垒,让新入局的人难以找到门道。 早年美国为了追求低廉的人工成本来将产业外移、而现在这部分产业在海外进行可开花结果,自己已经过上了完善的生活。 如果没有地缘政治问题的话还好,但是这次美国在制裁天,制裁地之后突然回过神来,现在能依靠的先进制程厂,只有台积电一个了。  现在突然想要人为手动的转移台积电的产量,付出的成本就不一样了。 那么问题来了, 就算台积电真的搬迁回去了, 能帮美国解决好先进制造的部分吗?  想搞清楚这个问题,我们得先看看台积电把那些工厂给搬过去了? 根据台积电董事长刘德音的说法可以看到,亚利桑那州厂第一期预计 2024 年开始量产 4nm 芯片,而二期厂房也会同步开始建设,预计将在 2026 年开始生产 3nm 芯片。 全是晶圆厂,并没有计划建设封装厂的部分。 啊对,当年封装是低端产线,但是现在早已 “ 龙王归来 ”。没错, “ 先进封装 ” 也是封装。 简单来说,先进制程可以决定一枚芯片的性能可以发挥的有多好,而先进封装要做的事情就是帮助多枚芯片尽可能的放在一起,让他们能联手起来发挥的更好,达到 1 + 1 大于 2 的效果。 比如苹果当年令人惊艳的 M1 ultra,就是借助先进封装的工艺来将两枚芯片连在一起,实现了 2.5 TB/s 的数据通信量,完美发挥了胶水芯片的性能。  英伟达的算力皇冠 H100,也是依靠先进封装实现的 HBM 内存,以此获得了在显卡上更好的性能和更低的功耗。  但是这些牛逼哄哄的技术,在美国都用不了,就算亚利桑那州的晶圆厂开工一路顺风,造出来的晶片也必须送回中国台湾才能进行进一步的封装。 这个成本已经没有多少优势了,不过、先别说这个八字还没一撇的封测厂了,就连在建设的晶圆厂,其实也是一波三折。 在 Q2 的电话会议上、台积电的董事长刘德音就表示,这美国的工人,熟练度不够啊。 “由于美国当地熟练工人短缺,公司可能不得不从台湾地区临时调入有经验的技术人员,这将使第一家工厂开始量产的时间推迟到 2025 年。” 现场的美国人也开始开始甩锅,给出了相反的说法: “ 指责台积电在建厂的过程中管理混乱,也没有做好很多安全措施,导致他们没法顺利开工。” 好家伙,世界上没有人会记住一家按时开工的晶圆厂是吧。 就算是给美国加一层 buff,让晶圆厂顺利落地,我相信后续的运行,一定还会出不少乱子。 因为半导体生产的核心,其实最关键的还是在人身上。 从 1960 年发明集成电路开始,到 2023 年的半导体厂自动化制造。 虽然从最早的人工焊接导线,人工浇灌树脂,到现在的自动化流程生产,看起来是能节约不少人力成本。 但是节省成本不代表不用人,终归还是人围着设备转,而不是设备围着人转。  经常提桶跑路经验的差友应该会发现,越是只需要少部分简单操作就能跑起来的产线机器,就越会出现三班倒的现象。 这种现象在半导体厂房里尤为明显。 如果你是一个 PE( 工艺工程师 )的话,为了保证产线不能出问题,虽然你不一定要亲自上产线操作,但是当轮到你值班的时候还是得保证自己能随叫随到,一个电话就得去产线上排查问题。 如果是一个 OP( 操作员 )的话,更是每天需要穿无尘服,十二个小时可能只能去两三次厕所,看着头顶穿梭的天车,听着身边无数机台的轰鸣,闻着光刻胶刺鼻的气味,过着与世隔绝的工作生活。 只要半导体生产的过程中还需要人力介入,那就需要招聘能接受这样工作环境的人。 这些技术员虽然说起来很普通,但是也绝对不是上汽车产线拧个螺丝那么简单。 一个非常好笑的矛盾是台积电在美建厂对于当地最大的吸引力是成创造几万工作岗位可是问题是全美都够呛找到能 match 这些工作岗位的人。 SIA(美国半导体行业协会 )的一项研究表示,预计到 2030 年,美国半导体行业能提供的工作岗位将从现在的 34.5 万增加到 46 万,但是按照目前的人才培养方案来看的话。 到时候这些新增岗位中,可能有 6.7 万个岗位招不到人。  而且在报告中还指出,目前学些 STEM( 科学、技术、工程、数学 )的学生本来就少也就算了,就算是目前学了这些专业的学生,在就业的时候也不会优先考虑去涉足半导体行业。  讲到这里,关于美国半导体制造能否重铸荣光,我相信大家心里已经有了答案。 或许美国政府希望可以用《 芯片法案 》来给半导体制造打上一针鸡血。 但是正如 2011 年,奥巴马像乔布斯提出的那个问题一样。 |